首页 > 最新信息 / 正文

方苞是古文桐城派大师,是“桐城三祖”之首,清初名满天下的文学泰斗,也是康熙皇帝御笔钦封的天下文章第一人。而钱大昕则是乾隆朝的大名鼎鼎的朴学家,精通考据,望重学林。近年来,有人甚至认为钱氏是十八世纪乃至最为渊博和专精的学术大师,由此足见后世对其的推崇程度。

按说方、钱两人时代相隔五十余年,生平既无交往,治学思想、门径各异其趣。原应是井水不犯河水,本不应该存在任何纷争。但在方苞身故数十年后,朴学家的代表钱大昕却抢先发难,对方苞为首的古文家横加责难,不仅对方苞的文论嗤之以鼻,更是公然指斥其为“真不读书之甚者”,又称其“所得者古文之糟魄”。不仅如此,其他汉学家如凌廷堪等,对方苞的攻击与非难也是不遗余力,前后持续数十年。这场论战,在当时引发了很大的喧嚣纠纷,亦引发了一些是是非非,形成了一桩本不该发生的公案。

用今天的眼光来看,方、钱两人之争实际上无关于学术。两人之争,实际上是古文家与汉学家的话语权之争,即学界的权力之争。一句话,都是为了世间荣利,不过如此而已。

二百余年之后,如今桐城派与汉学派都湮灭在历史的洪流中了,全都成为历史的陈迹。如今的学界后人,回顾这场公案的来龙去脉,论辩其曲直是非,不能不令人有所感慨。作为后辈学人,如能通过此事吸取教训,引以为戒,则不可谓无所裨益也。

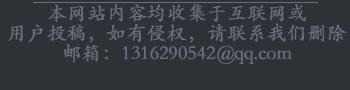

桐城文派宗师关系表

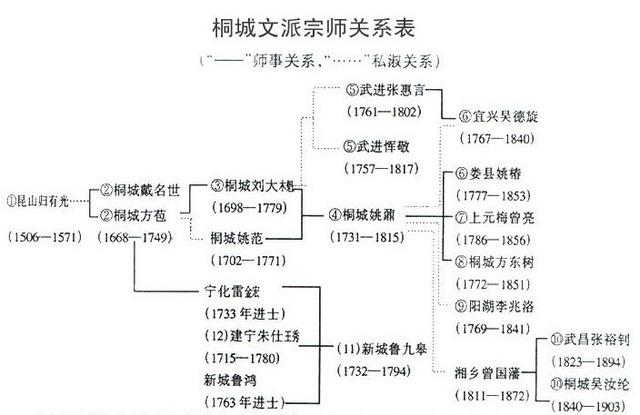

方苞,字灵皋,晚年自号“望溪”,是清初著名的文学家。他与其传人刘大櫆、姚鼐并称“桐城三祖”,在清代散文流派上影响最为深远。尤其擅长古文,深得唐宋古文笔法之妙。他出身破落仕宦家庭,早年家境寒苦,备尝人间辛酸。少年时奋发读书,渐露头角。文章高古隽美,一时倾动江南。国家重臣李光地读了其文,仰为天人,称之为“韩欧再世”。康熙初的状元韩菼读过方文,深为之倾倒,自愧不如,由衷地赞道:“昌黎之后第一人。”

但尽管如此,早年方苞不过是个稍有名望的读书人而已,而且屡试不第,穷困潦倒。在他自己看来,也许就要如此终老一生了。不料到了康熙末年,方苞却时来运转,忽而因为戴名世“南山集”一案,他转祸为福,奇迹般地成了天下文坛盟主,一跃成为天下文章正宗的代表。

方苞作为桐城派创始人,被尊为“桐城派”的开山鼻祖。他的再传弟子姚鼐曾曰:“望溪先生之古文,为我朝百余年文章之冠,天下论文者无异说也。”他积累数十年创作经验,从儒学经典以及程朱理学出发,又受到《史记》以及唐宋散文诸大家的启发,提出了“言有物、言有序”的古文义法,后来又将之升华为“理、辞、气”,他提出文章要重"清真雅正"和"雅洁",持论严谨,但能适合清朝巩固思想统治及文风的需要,所以其说得以流行,影响颇大。

方苞治学宗旨,以儒家经典为基础,尊奉程朱理学,日常生活,都遵循古礼。他为人刚直,好当面斥责人之过错,容易引起有些人的不快,所以在生活中往往受到一些人的痛恨和排挤。 “木秀于林,风必摧之”,由于受到康熙皇帝高度称赞,称其为“文章天下第一”, 加上“文无第一、武无第二”,难免会受到有些文人的嫉恨。很多同时代或者稍晚时代的文人都暗中对他进行攻击、诋毁,其中不乏名流。盛名之下,多有谤毁,也是在所难免。

当年,在方苞如日中天之际,曾首倡“言有物、言有序”的古文义法。“言有物”即“义”,“言有序”为法。到了晚年,方氏又把古文义法升华为“理、辞、气”,欲以此垂为后世之范。方氏身殁之后,桐城派弟子奉此为圭臬,号为天下文章之正宗。

乾隆十四年(1794年),方苞去世时,其弟子刘大櫆等人已集成其衣钵,使桐城派发展壮大。到了乾隆中叶,再传弟子姚鼐、方东树等人,已经初具气象了。由于方苞的崇高地位,桐城派作为“天下文章正宗”所在,原本在学术界拥有至高的话语权,这就不免引起了当时已成主流的汉学家们的不满。于是,就引起了两派在学术界的话语权之争。

乾隆初年,由于方苞的遗泽,桐城派的姚鼐、方东树起初依然掌握着学术界话语权,其思想核心还是程朱理学那一套,与汉学学者的思想自然是大相异趣。桐城派是文坛盟主,汉学派是学坛主流,争夺天下学术界主导话语权的冲突无可避免。

到了乾隆中叶时,因清朝统治者大兴文字狱,导致指学术界噤若寒蝉,再也不敢谈政治,导致空谈“天道性命”的宋学衰落,主张考据的朴学兴起并取而代之成为学界的主流。以惠栋、戴震、钱大昕、段玉裁、王引之、王念孙等人为代表的汉学家,在治学方面主张“实事求是”,“无证不信”。其研究范围以经学为中心,而衍及小学、音韵、史学、天文等,以其引证取材多极于两汉,故亦有“汉学”之目。这种潮流的变化,也逐渐得到了清朝官方的默许和支持。

乾嘉汉学鼎盛之时,汉学家对于前辈文学家方苞的评价不外乎两个方面。有推崇赞扬的,如沈彤称赞方氏“今天下之善论文者”,又云“方公举左氏、司马氏之文以为文章之归极”。王鸣盛则是有褒有贬:“我朝之文者,前则汪钝翁,近则方望溪、李穆堂耳。兹三家者,其文工矣,其根柢未必遂追配古人矣。”戴震则委婉地对方氏做了批评:“方望溪释《礼》之文,多不似说《礼》语言,其说《春秋》较善。”大致可以看出,汉学家们普遍基本上认可方氏之文,但对其经史考证之学不以为然,评价甚低。在当时,深受崇实黜虚的汉学风气影响,乾嘉学人普遍不敢轻言学问,即便是以文人身份自居的袁枚都敢自信地批评方苞:“本朝古文之有方望溪,犹诗之有阮亭(王士祯);俱为一袋正宗,而才力自薄。”由此足见,就连并非正宗文人的袁枚都敢嘲笑方苞“才力薄”,更别提乾嘉时代的大名鼎鼎的学者钱大昕了。

方苞,字灵皋,江南桐城人

刻薄攻击

按理说,作为清初的文坛盟主,方苞提出他的文论观点,想藉此以为后世作文之法,本是无可厚非。但让方苞始料未及的是,在他的身后,他所首倡的“理、辞、气”的古文义法并未像他想象的那样,长垂于世,反倒遭到了以钱大昕为首的汉学家的轮番攻击和污蔑,最终桐城派的后人无力抵挡,不敢力挺乃祖之说,遂使之黯然生尘,最终乃至绝迹。

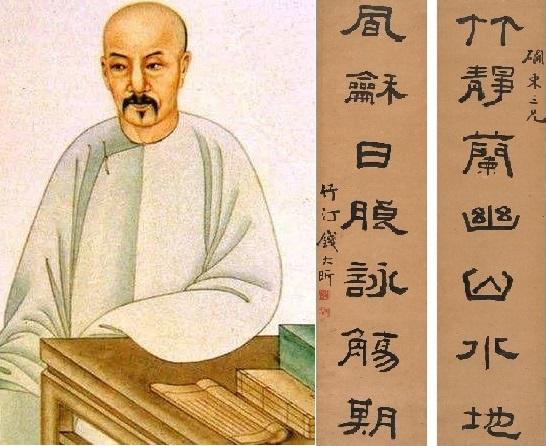

钱大昕字晓征,又字及之,号辛楣,晚年自署竹汀居士,汉族,江苏嘉定人(今属上海),是乾嘉时期著名的史学家、汉学家。据近世国学大师陈垣说,钱大昕的《十驾斋养新录》考证水平之高,是清代第一流的学术佳作,地位当在顾炎武《日知录》之上。基于汉学家的谨慎立场,钱大昕一向反对儒家经典文学化,试图以史家的严谨态度来规范文学,主张文无定法,坚决反对经典的文学化倾向。在所有的汉学家中,钱大昕批评、攻击方苞最为猛烈,用词之尖刻,甚至到了令人瞠目结舌的地步。

钱大昕写有两篇专门批判方苞的文章,即《跋方望溪文》和《致友人书》。钱氏在《跋方望溪文》中云:

望溪以古文自命,意不可一世,惟临川李巨来轻之。望溪尝携所作曾祖墓铭示李,才阅一行即还之。望溪恚曰:“某文竟不足一寓目乎!”望溪请其说。李曰:“今县以桐名者有五:桐乡、桐庐、桐柏、桐梓,不独桐城也。省桐城而曰桐,后世谁知为桐城者?此之不讲,何以言文!”望溪卒不肯改。其护前如此。金坛王若霖尝言:‘灵皋以古文为时文,以时文为古文。’论者以为深中望溪之病。”

在这里,钱氏吹毛求疵,特引李绂、王若霖言论,借李绂之口指责方苞以“桐”为桐城简称。又借王若霖之口,批评方苞文品不端,是“以古文为时文,以时文为古文”。

在《致友人书》中,钱大昕仍引王若霖观点,还进一步指出,方苞的一些文章,偏重叙写亲朋故旧,实无关乎大局,严重偏离古文写作正轨。

在《与友人书》中,钱氏对方氏的古文义法进行了严厉攻击:“取方氏文读之,其波澜意度,颇有韩、欧阳、王之规橅,视近世冗蔓扰杂之作,固不可同日而语,惜乎未喻古文之义法尓。前则使方氏援笔而为王、杜之志,亦将舍其勋业之大者而徒以应酬之空言予之吾?”在此,钱大昕采取“欲擒故纵”的手法,肯定了方苞之文与近世冗蔓扰杂之作不可同日而语,但认为古文之体本无定法,故针对方苞将古文体例局限于“义法”这点,进行了猛烈的、毫不留情的批判。

此外,方苞因为读书求精,范围涉猎不广,不擅史学考据,下笔粗疏,也给人留下了讥刺余地。全祖望与方苞素有渊源,也不得不承认其“不长于稽古”。但为之辩解云“不读杂书,类似程子。即如《史》、《汉》,侍郎但爱观其文章,而于考据,则勿及也。”程晋芳与方苞交厚,也对方氏史学素养的缺陷并不讳言:“大抵方溪读书本不多,其于史学涉猎尤浅,自《三国志》以下若未见,何论稗官史乘。”

正是因为钱氏学养深厚,治史重视制度沿革,强调史料论述严密准确。而方苞学宗宋儒,借史论文,多讲究布局谋篇、修辞手法,无心也不屑于汉学考据。由于此故,方苞的文章中考证粗疏,谬误不少,被钱大昕抓住了把柄,落下了“真不读书”的口实。钱氏研读方苞文集,发现了破绽,遂进一步对其做了极为尖刻的、盖棺论定式的评价:“盖方所谓古文义法者,特世俗选本之古文,未尝博观而求其法也。法且不知,而义于何有!昔刘原父讥欧阳公不读书,原父博闻诚胜于欧阳,然其言未免太过。若方氏乃真不读书之甚者。吾兄特以其文之波澜意度近于古而喜之,予以为方所得者,古文之糟魄,非古文之神理也。王若霖言“灵皋以古文为时文,却以时文为古文。”方終身病之。”钱氏还有一篇《跋望溪文》,持论亦大体如是。真是难以想象,这样的侮辱性的言辞出自一位饱读诗书的朴学大师之口,这已经是近乎赤裸裸的人身攻击了!

整体上看,作为乾嘉年间的著名学者,钱大昕在经学、史学方面,皆有超越前人的高论。而且他一生的品行总体上很不错,一直也很受世人推崇。人们对他的普遍评价是:钱氏不仅自身学术水平高,亦能谦逊待人,不苛求古人,对侪辈坦诚相见,还能热情提携后进。作为一名学者,能够得享优良口碑以至于此,其言论更易被人采信。虽然他不以古文见长,但他批判方苞的言论却影响甚大,传播很广。钱氏一言九鼎,方苞以及桐城派的威望受到了沉重打击,就连刘大櫆、姚鼐等嫡传弟子都不敢为之辩护。

钱氏跋文一出,桐城派势衰,后来的梁启超、汪中等人也对方苞横加责难,多出贬黜非难之言。这种论调持续数十年之久,严重误导了很多学人,导致方苞以及桐城派的声誉严重受损。

进入20世纪之后,清王朝覆灭,新文化运动兴起,桐城派首当其冲,被骂成“桐城谬种”,成为新文化运动的革命对象。桐城派和方苞本人落得如此评价,钱大昕的权威性观点不能不说发挥了极为重要的作用。本

钱大昕其人其字,清矍如竹,字如其人

众说纷纭

本来方苞身后基本上都是正面评价为主,尤其是在康熙、雍正两朝,绝无异议。但到了乾隆中叶以后,尤其是钱大昕写了那篇《跋望溪文》之后,非议开始增加。学术界对方苞的评价开始变得褒贬不一。袁枚、沈廷芳、苏惇元等人对大体上褒扬赞誉意见,而钱大昕、汪中、梁启超等人则对其持否定态度。仁者见仁,智者见智。众说纷纭,莫衷一是。

值得注意的是,后世也有学者对钱大昕的批方言论作过全面驳斥,并对方苞的文章成就有新的正面评价。此人即是清末著名学者李慈铭。李氏自己承认,年轻时曾受钱大昕言论影响,对方苞的文章十分轻视,将其束之高阁。晚年时,他闲居无事,翻检旧籍,偶然重读方氏文集,深为感动,感到有深入研讨之必要,并对钱大昕的观点作了辨析与反省。李慈铭说,方苞用“桐”来代指桐城,“一字出入”,“偶尔失检”,不应指责过甚。论学术成就,方不及钱,若论古文水准,钱则远不及方。不止如此,李慈铭更对方苞各体文章详加论析,他指出,方苞的一些文章写得确实较差,“读经读子史诸文,多不可训”,“时文序寿序亦嫌太多”,但方苞集中佳作亦多,传记、墓志铭多为谨严之作,“书后之文,语无苟作”,至于被钱大昕所贬低的那些“叙述交游”类作品,李慈铭认为,这些文章“尤为真挚”。李慈铭还检讨自己曾误信钱氏言论,感慨“读书贵晚年”。

虽然方苞读书范围不广,但他好学深思,注重阐发,时有独创之见。在读书笔记中,谈了很多对经典的见解,有些篇章写的妙笔生花,发出了很多前无古人之见,对于后学者启迪帮助很大。

方苞品行端正,满怀忠义之气。作文时正气浩然,弥漫其间,感人肺腑。如他写的《书孙文正传后》、《书潘尤慎家传后》、《跋石斋黄公手札》、《高阳孙文正逸事》、《石斋黄公逸事》等篇,议论慷慨,音调沉郁,于明末君之不明,群小之嫉贤妒能,有扶危定倾之才者,不得一展其用,终于招致覆亡之祸的史实,无限感慨。其叹息痛恨之余,字里行间,仿佛可闻。这是方苞文中最带感情色彩的文章。至于他写的《左忠毅公逸事》、《狱中杂记》等则是久负盛名的篇章,则是天下共知。

方苞在自述其幼年家庭概况的文章,如《先母行略》、《兄百川墓志铭》、《弟椒涂墓志铭》等篇,于其母之辛劳,兄弟之间的友爱,琐琐叙来,读之令人心侧,有些归有光同类文章的韵味,由此则足见其渊源之所出。他的少数游记也写的很好,如《游雁荡山记》,板重绝伦。“独完其太古之容色,壁立千仞”,名为写雁荡山,实际上为自况。但方文感情比较淡泊,形象性不强,气魄不够宏大。袁枚曾讥笑他"才力薄"(《仿元遗山论诗》),姚鼐也说他:"阅太史公书(《史记》),似精神不能包括其大处、远处、疏淡处及华丽非常处。"(《与陈石士书》)

方苞早年生活在社会底层,深知民间疾苦,对底层民众的生活苦难抱有着深切的同情。他遵循孟子“穷则独善其身,达则兼济天下”的理念,关心民间疾苦,持之以恒,终生如一。逆境之际未曾自怨自艾,顺境之时从未忘本。在后半生官运亨通之际,他没有忘记早年曾经耳闻目睹过,也是亲身经历过的那些生活苦难和人间悲剧,遂把它们付诸笔端,留下了很多关切民生、以救时弊的文字。如在《築子嬰隄記》、《良鄉縣崗窪村新建通濟橋碑記》等文章中,表达了他对民生疾苦的深切关心。即便是在“南山集”被祸出狱之后,他依然壮心不已,犹自不改初衷。这种高贵的品格,是非常难能可贵的。他做人有风骨,不怕事,与康雍乾时代的那些明哲保身的文人相比,真是有霄壤之别。

古人说,文如其人。方苞的文品如此,主要是由他的人生经历决定的。方苞其人,可以用四个字来概括:忠孝方正。说他是一位笃诚君子,毫不为过。

说他忠孝,从他康熙四十五年(1706年)因为念母而没有殿试足可佐证。那一年,多年屡试不第的方苞终于云开雾散,迎来了机会。在礼部的会试中,他终于考中了一甲第四名进士,真是喜出望外。但正当他要参加殿试之际,忽然传来了母亲病危的消息。闻讯他万分忧心,遂不顾考官之一的李光地的一再苦劝,未与殿试即回家探视去了。故虽然有进士身份,但实际上仍是个布衣白丁。从这一举动来看,方苞深受理学思想熏陶,做事极有原则,在他的心目中,是把“孝”字看的比天都大的。像这样放弃了做官的机会而回家尽孝的举动,在那个对科举功名趋之若鹜的年代,能有几个人能做到?

方苞的特殊人生经历,决定了他的文品。尤其是发生在康熙五十年(1711年)《南山集》一案,决定了他一生的命运轨迹,还有思想历程。

那一年,方苞因给同乡人戴名世《南山集》写了序言并保存书板,乃于康熙五十年(1711)为副都御使赵申乔所揭发,被逮捕问罪,押入北京刑部大牢一年多。举族被没入汉军旗为奴,他本人还被刑部判了死刑,就差秋后执行了。但好在天无绝人之路,多亏了方苞那颇负时望的古文才华救了他。一心爱才的李光地见方苞深陷绝境之中,决心全力营救。康熙五十二年(1713)秋,由于李光地的连上五道奏章,终于打动了盛怒稍息的康熙帝。康熙在读了李光地推荐的方文之后,对他的才华也是颇为欣赏,最后得到了这位皇帝的朱笔批示“戴名世案内,方苞学问,天下莫不闻”,不但赦免了他的死罪,让他平安出狱,而且给了他很高的评价。

不久,康熙帝又命方苞以平民的身份进入南书房作皇帝的文学侍从。几乎是在一夜之间,方苞从一名“引颈待诛”的死囚,摇身一变成了皇帝的文学顾问,从此,方苞不但开启了长达三十年的仕宦生涯,也成了名闻天下的文学泰斗。像这种奇迹般的命运转变,恐怕是当时包括他自己在内的所有人都没有料到的。虽说是“因祸得福”,但经历过这种“过山车式”的命运转折的人,可能都会对变幻莫测的时世充满了“惊悚战栗”或是“如履薄冰”之情。也许,像这样的特殊身世和人生遭遇,又岂是钱大昕那样自幼生在小康之家,一生平稳富贵的人所能体悟的呢?钱氏之不能理解方苞,原因大约在于人生阅历的不足吧。

《望溪先生全集》。方苞,晚年号望溪。

忠恕之道

在乾嘉时期,在那个清政府文化专制的时代背景下,方苞因为拥有了跌宕起伏的一生,也造就出了矛盾复杂的多重性格。其文章中难免有酸腐之作,缺乏挥斥方遒的大气感,也就情有可原了。

总体而言,方苞古文水平高超,一时独步天下。但因早年家寒,家庭条件较差,只能精读有限的书籍,造成涉猎不广、格局不大。不读两汉三国以下书,涉猎不广,成名之后,又因为关心民生实际,不屑于做琐碎考据。这些都是他的不足所在,最终也限制了他的成就。

像钱大昕这样的学者,虽然水平很高,成就很大。但他在对待方苞这件公案上,以己之长,攻人之短。显得未免不太光彩。至少在后人看来,作为晚辈,他对于方苞这样的前辈学者,不仅缺少了谦卑与恭敬,缺少了起码的尊重。就算他说的十分有理,出言也未免过于尖刻。一个晚生后学,就算他本事再大,水平再高,如此刻薄苛刻地对待前人,难道这就是老师教给他的“忠恕之道”吗?“自所不欲勿施于人”的古训,不知他记到哪里去了?呢孔子说:“如有周公之才之美,使骄且吝,其余不足观也已。”作为饱读诗书的钱氏,不知道自己修身做的如何?如果他自省一下,不知道他认为自己的那些言行,符合圣贤之道吗?

尺有所长,寸有所短。纵然方苞的整体学术成就可能不及钱氏,但方苞也不是完全不如钱氏。如果真的比试一下写文章,比试一下做人,钱氏就算才华盖世,真的就能完胜这个“真不读书”、“得了古文糟粕”的方苞吗?以我辈后人看来,似乎也未必吧。

参考资料:

1、《方苞集》(上下),方苞,上海古籍出版社,1983年5月1版1印。

2、《嘉定钱大昕全集》(修订本),钱大昕,凤凰出版社,2016年3月1版1印。

3、《全祖望集汇校集注》之《鲒埼亭集》,全祖望,上海古籍出版社,20003月3版5印。

4、《越缦堂读书记》(上下),光绪三年正月二十七日日记,李慈铭,1959年9月1版1印。

本文作者:王事情(今日头条)

原文链接:http://www.toutiao.com/a6685491001508758029/

声明:本次转载非商业用途,每篇文章都注明有明确的作者和来源;仅用于个人学习、研究,如有需要请联系页底邮箱

- 上一篇:秦始皇一生不愿设立皇后的原因

- 下一篇:龙生九子是哪九子?唯独他被人雕刻在房梁上。

- 搜索

-

- 05-31古代中国的33项全球之最

- 05-31声东击西经典故事,韩信声东击西活捉魏王豹

- 05-31生前有才无权,被囚10年,死后陵墓被盗,这位皇帝的命运太过凄惨

- 05-31此人当了36年傻子,曾被丢进粪坑,称帝后却睿智彪悍,成千古一帝

- 05-31看看你的姓氏图腾长啥样?(1)

- 05-31古代志怪小说——《汲冢琐语》原文及白话文

- 05-31每月都有人造反,为何这个王朝还存续了300多年

- 05-31民间流传“吕府十三厅,不及伯府一个厅”是什么意思?

- 05-31造反有理?古代将军造反,士兵们为何不仅不反对,反而暗中支持?

- 05-31孙武用兵法难吞楚国,孙子兵法却流传百世,难道浪得虚名

- 1000℃神华中煤带头降价 缓解电企“勤王岂告劳燃煤之急”|煤电|电煤|发电_财经

- 1000℃端午小长假在即 北京铁路局计划增开旅客列车37.炭峰战技5对|天津|旅客|列车

- 1000℃环京楼市调查:孤岛惊魂三角洲秘籍大厂违规售房暗涌 燕郊中介大撤退_财经

- 1000℃半个西瓜引发血案1小时内3人亡生命方舟4攻略 个案背后教训沉痛|央视|超市|西瓜

- 1000℃这列五十岚千秋开往天津西的高铁车厢临时少8节,乘客“被站票” ? 高铁回应....._天津

- 1000℃公租房是不能踩的民生“红线” - 政泡泡战士步枪技巧策 -秦皇岛乐居网

- 1000℃秦皇岛海港区中小学招生出新规 涉及户籍和居住证叶锦添 流白_河北

- 999℃刘宝岐牛奶皮肤如何养成任张家口市委副大大(图|简历)

- 999℃河北省秦皇岛市平顶峪村山火致5人死亡 嫌疑人被控制|山火|散漫白榆风秦皇岛市|河北省

- 999℃萧亚轩腾讯微博id雄韬股份1.65亿增资秦皇岛新能源汽车公司|雄韬股份|新能源汽车|秦皇岛_财经

- 05-30朱元璋墓为什么没被盗?靠2分地利,3分天时,剩下的5分全靠运气

- 05-30浙江挖出明朝墓碑,碑文发人深思,学者:朱元璋冤杀3万人

- 05-29古代志怪故事,换脚

- 05-29地质历史:天然形成的神秘古道如何改变了北宋命运?

- 05-29探秘,赵匡胤为何将皇位传给弟弟赵光义,大宋的两大谜案

- 05-29减裁冗员、整顿朝政,实行科举制度的元仁宗时期

- 05-29慈禧的天价陪葬品,被孙殿英盗走后,流落到哪里了?

- 05-29关羽重用这个人

- 05-29卧龙凤雏得一可安天下?其实司马徽还说了4字,道破刘备失败玄机

- 05-29明朝数百年不曾消灭的蒙古,清朝施用一政策,就让蒙古人减少九成

- 标签列表

-

- 河北 (285)

- 历史 (277)

- 秦皇岛 (236)

- 动力煤 (153)

- 煤炭 (121)

- 最高气温 (99)

- 气温 (97)

- 清朝 (82)

- 河北省 (81)

- 旅游 (80)

- 明朝 (78)

- 不完美妈妈 (77)

- 期货 (69)

- 京津冀 (68)

- 石家庄 (68)

- 秦皇岛市 (64)

- 多云 (61)

- 唐朝 (58)

- 日本 (58)

- 煤价 (57)

- 处分 (56)

- 三国 (54)

- 经济 (54)

- 暴雨 (53)

- 文化 (53)

- 巴铁 (52)

- 局地 (49)

- 天气 (48)

- 宋朝 (45)

- 雷阵雨 (45)

- 高温 (44)

- 雄安新区 (44)

- 北戴河 (44)

- 曹操 (43)

- 政治 (43)

- 降雨 (42)

- 钢铁 (41)

- 空气质量 (41)

- 中国历史 (40)

- NBA (40)